사례로 본 미술저작물 NFT의 법적 쟁점

-

이건용 작가 “달팽이 걸음” 퍼포먼스 NFT 사건

A프로젝트에서 아산갤러리가 소장하고 있는 이건용 작가의 작품 제작 과정을 담은 영상 및 사진을 NFT로 판매하는 계획을 발표한 적이 있었다. 해당 영상과 사진은 아산갤러리측에서 촬영한 것이므로 영상과 사진에 대한 저작권은 아산갤러리측에 있다. A프로젝트는 아산갤러리측으로부터 영상과 사진의 NFT화에 대한 동의를 받았으므로 저작권 문제는 없다고 밝혔다.

하지만, 이건용 작가는 자신이 작품을 제작하는 과정이 포함되고, 영상과 사진에 자신의 작품도 포함되어 있는데, 자신으로부터 허락을 받지 않고 NFT를 만드는 것에 이의를 제기하였다.

A프로젝트 주장대로 해당 영상과 사진의 저작권자에게 동의를 구한 이상 영상과 사진에 관한 저작권 문제는 없다. 하지만 영상과 사진에 포함된 이건용 작가 개인의 초상, 작품 제작 과정 등은 이건용 작가의 초상 등으로서 인격권의 문제와 최근 도입된 유명인의 초상 등을 무단으로 상업적 사용을 할 경우 부정경쟁행위로 규율하는 부정경쟁방지법 위반 이슈가 있다. 또한 영상과 사진에 포함된 작가의 작품이 영상과 사진에서 차지하는 비중과 차지하는 크기 비율 등에 따라 작품 자체에 대한 복제권 침해가 될 수도 있다.

결국 A프로젝트는 이러한 점을 고려하여 해당 NFT 발행 계획을 취소하였다.

이 사례를 통해 인물이나 미술저작물을 대상으로 한 영상과 사진을 NFT화 할 경우에는 해당 인물 및 해당 작품 저작권자의 동의도 구해야 하는지 검토할 필요가 있다.

-

이중섭, 김환기, 박수근 NFT 사건

B인터내셔날은 저명한 화가인 이중섭 작가의 ‘황소’, 박수근 작가의 ‘두 아이와 두 엄마’, 김환기 작가의 ‘전면점화-무제’라는 작품을 구매하여 소장하고 있는 C와 계약을 맺고 해당 작품의 NFT를 온라인 경매로 판매하겠다고 발표를 하였다.

C는 처음에 저작권 문제가 없다고 하였으나, 환기재단과 박수근 유족 등이 저작권 협의가 이루어지지 않았다고 반발하고 위작 의심도 제기하여 문제가 되자, 입장을 바꾸어 사과를 하고 B인터내셔날은 온라인경매를 취소하였다.

위 작품 중 이중섭 작가의 ‘황소’는 저작권 보호기간이 만료되어 저작권 동의는 필요 없었지만 나머지 두 작품은 저작권 보호기간 만료 전이었기 때문에 저작권을 양도 또는 상속받은 저작권자로부터 NFT화에 필요한 복제 및 전송의 방법으로 이용하는 것에 대한 허락을 받았어야 한다.

또한 아무리 고가로 미술품을 구매한 소유권자라고 하더라도 해당 작품을 실내에서 원본 그대로 전시하는 것 이외에는 저작권을 행사하거나 허락할 권리가 없음에도 이를 혼동하는 경우가 많다.

미술품 구매자는 저작권자가 아니다. 그리고 NFT구매자는 NFT 민팅 과정에서 저작권자의 별도 허락이 없는 한 대상 저작물에 대한 상업적 이용권한이나 저작권을 구매한 것이 아니다. 이 점을 혼동하여 대부분의 NFT 관련 저작권 문제가 발생하고 있다.

-

주재범 작가 NFT 사건

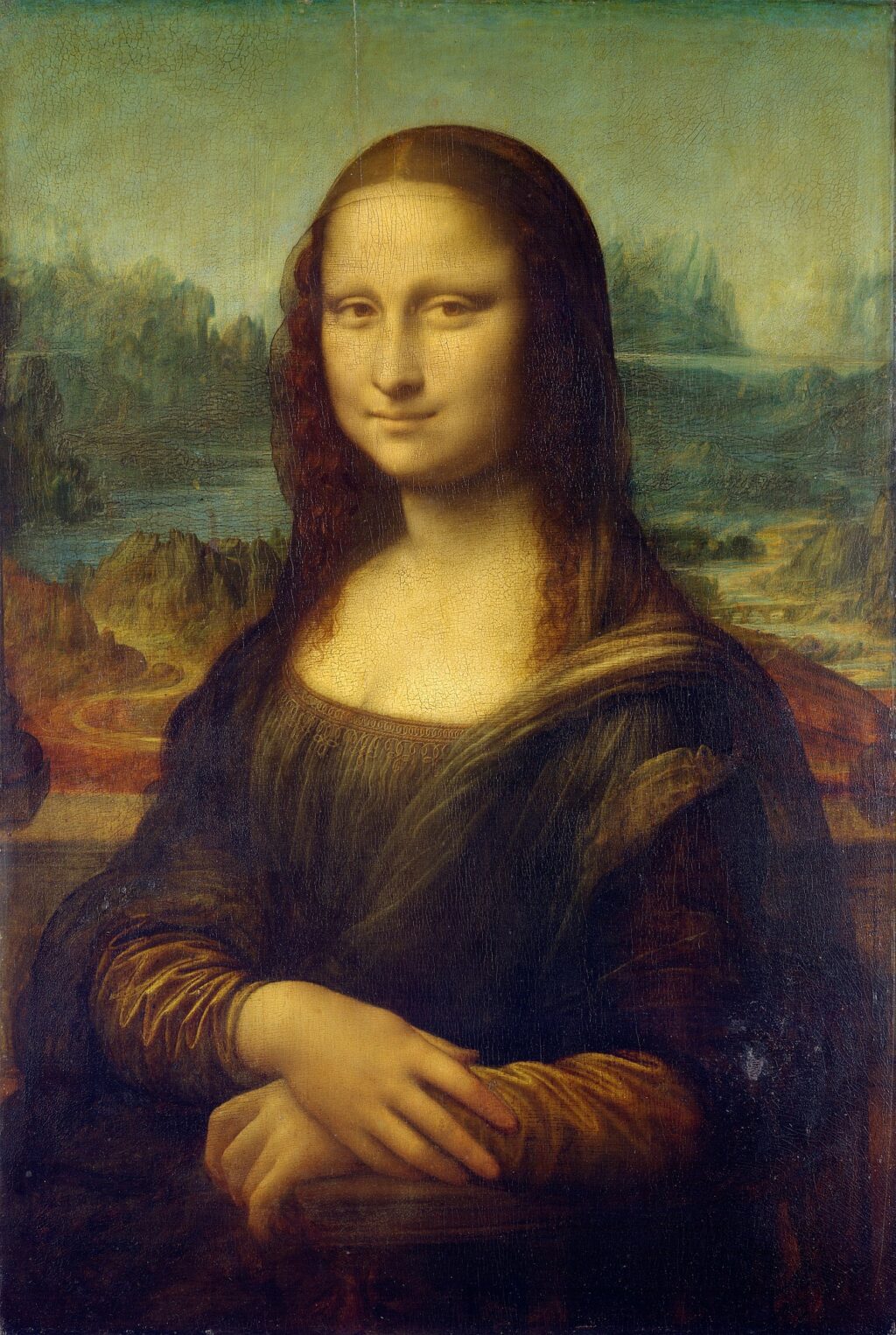

주재범 작가는 모나리자 등 명화의 픽셀 아트 시리즈 작가로 유명하다. 그런데 세계최대 NFT 마켓플레이스인 오픈시에서 익명의 계정에서 주재범 작가의 픽셀 작품을 변형한 5,000개의 작품을 NFT화 하여 약 3억1천만원의 판매 수입을 올렸다.

주재범 작가가 저작권보호기간이 만료된 명화를 대상으로 픽셀 아트로 제작한 행위는 저작권 침해가 아니다. 하지만 주재범 작가가 기존 명화를 픽셀 아트 형태로 재창작한 그 디지털작품은 2차적저작물로서 주재범 작가에게 저작권이 발생한다.

따라서 제3자가 다시 주재범 작가의 모나리자 픽셀 아트에 다른 요소를 가미하거나 변형해서 실질적 유사성을 유지한채 디지털작품을 만들어 NFT로 판매하기 위해서는 주재범 작가로부터 복제, 전송, 2차적저작물작성에 대한 이용 허락을 사전에 얻어야 한다.

오픈시에 저작권 침해를 이유로 신고를 하면 오픈시는 타당하다고 판단할 경우 해당 NFT의 게시를 삭제하는 경우가 있으나 항상 그러하지는 않다. 특히 이와 같이 기존 명화가 존재하고 두 작품이 모두 픽셀 아트 작품일 경우 저작권침해인지 판단이 어려울 수 있다.

-

개구리 페페 NFT 사건

개구리 페페 캐릭터 제작자로 유명한 매트 퓨리의 작품이 허락 없이 상업적으로 NFT화 되어 오픈시에 민팅되는 사건이 있었다. ‘새드 프로그 디스트릭트’라는 프로젝트에서 매트 퓨리의 개구리 페페 이미지에 다양한 요소를 부가한 7,000개의 PFP용 NFT를 제작하여 민팅하였다.

매트 퓨리는 오픈시에 저작권 침해를 이유로 신고하였고, 오픈시는 해당 프로젝트의 게시를 삭제하였다.

해당 프로젝트는 ‘인터넷 개구리 밈 문화에서 영감’을 받았다고 주장하였다. 패러디에 의한 공정이용이므로 저작권 침해가 아니라는 주장이다. 하지만 상업적으로 NFT를 판매하는 경우에 문화 비평적인 요소가 가미되었다고 하여 무조건 공정이용으로 볼 수 없다. 실제로 해당 캐릭터 중 1,700개 NFT가 유상으로 이미 판매된 상태이었고, 오픈시에서 해당 프로젝트가 삭제되어도, 이미 판매된 NFT는 P2P 거래가 가능하다. 하지만 저작권 이슈가 생긴 이후에는 거래가 어렵게 되어 사실상 NFT 구매자는 피해를 보게 되었다.

하지만, 판매되는 NFT가 타인의 저작물을 복제하거나 변형한 것이 명백한 경우에는 반드시 NFT 판매 주체가 저작권자로부터 허락을 받았는지 여부를 확인하여야 하므로, NFT 구매자의 과실도 있다고 볼 것이다.

-

CROSS 플랫폼 NFT 사건

에바 밀카의 ‘마법사’라는 NFT 작품 등 58건이 BCAEX라는 NFT 플랫폼에서 등록, 판매 중이었다. 그런데 누군가 위 NFT 작품들을 무단으로 CROSS라는 다른 NFT 플랫폼에 다시 등록, 판매하였다.

권리자는 CROSS 플랫폼에 무단 도용된 해당 NFT의 삭제를 요청하였다. 하지만 CROSS 플랫폼은 이용자들이 등록한 NFT를 플랫폼이 무단 삭제하는 것은 탈중앙화 가치에 반한다는 이유로 거절하였다.

실제로 NFT 플랫폼에서 거래되는 것은 NFT 대상이 된 디지털저작물 자체가 아니라 그에 대한 메타정보 뿐이므로, NFT 거래에 있어 저작물이 중개 된다고 볼 수 없어, NFT 플랫폼을 저작권법 상의 온라인서비스제공자에 해당되는지 여부가 문제 될 수 있다.

하지만, 만약 해당 플랫폼에서 NFT를 민팅하기 위하여 디지털저작물을 해당 플랫폼이 제공하는 서버에 업로드하는 과정이 있다면 해당 플랫폼은 불법 저작물을 자신의 서버에 저장 후 전송하는 역할을 도와주고 있는 것이 될 수 있다. 이러한 점에서 불법저작물의 복제, 전송의 방조 또는 온라인서비스제공자의 책임을 질 수 있을 여지가 있다.

-

뱅크시 ‘멍청이’ NFT 사건

D프로토콜은 뱅크시의 ‘멍청이’라는 작품을 구매하였다. 그리고 디지털이미지로 변환해서 NFT를 민팅하였다. 그리고 실물 작품을 소각, 폐기하였다.

오픈시에서 위 NFT는 구매가격의 4배에 해당하는 가격으로 판매가 되었다.

뱅크시로부터 위 작품의 NFT화에 동의를 얻었다고 가정하면 저작재산권 문제는 없다. 하지만 실물 작품을 구매자가 저작자 동의 없이 폐기를 한 것은 저작인격권 중 동일성유지권 침해 이슈가 있다.

NFT와 관련된 판례는 아니지만 도라산 역의 벽화를 폐기한 사건에 대하여 항소심에서는 소유자는 해당 벽화에 대한 배타적인 처분 권한이 있고 그 권한에는 해당 작품의 훼손, 폐기 권한도 포함되므로 동일성유지권 침해가 아니라고 판단하였다. 하지만 대법원에서는 저작자의 동일성유지권과 별개로 저작자의 동의 없이 작품을 임의로 폐기하는 행위는 저작자의 일반적 인격권 침해가 될 수 있다는 판결을 하였다.

즉 저작자의 동의 없이 작품 자체를 소각, 폐기하는 행위는 저작인격권인 동일성유지권 또는 일반적 인격권 침해 이슈가 있으므로 사전에 동의를 받는 것이 안전하다고 할 것이다. 끝.

2022. 7. 19.